最近は、ネットやテレビ、本や無料遺言書セミナーなど様々な所で遺言書に関する情報を目にすることが増えてきました。

それに伴って遺言書を作成する方が年々増加しています。

本記事では、自筆証書遺言の基本、書き方、注意点等についてわかりやすく解説します。

目次

遺言書とは

遺言書とは、遺言書を書こうとしている方の意思をその方の死後に法的効力を発揮させるものです。

では、遺言書は自分の思いが伝わるように書けばいいのか?と言えばそうではありません。

民法960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。

そのため、方式に従わない遺言書は原則として無効となり、無いものと同じ扱いとなります。

遺言書の種類(普通方式)

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

実際に多く作成されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

その中でも最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言とは?

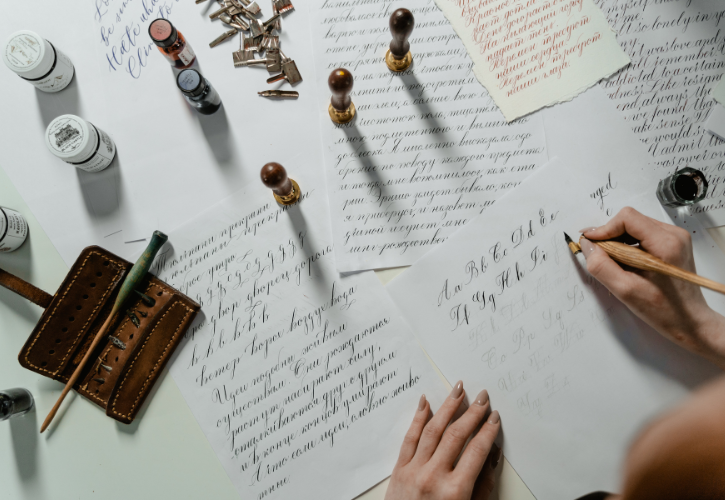

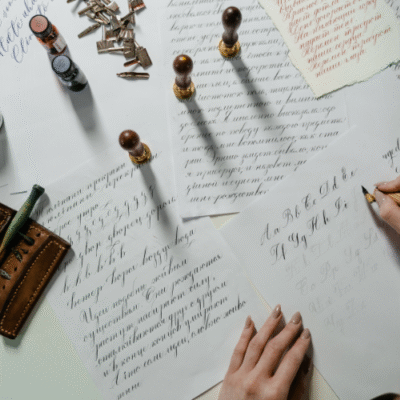

文字通り、遺言者本人が全文を自筆で書き、日付と氏名を書いて押印する遺言書のことです。

紙とペンとはんこがあればいつでも一人で作成でき、証人も不要である気軽さから、一般的によく利用されている遺言書の作成方法です。

自筆証書遺言の書き方

基本的な記載事項

自筆証書遺言を作成する際には、必ず含めなければならない要素があり、これを欠いてしまうと原則無効となりますのでご注意ください。

1全文を自筆で書くこと

パソコンやワープロで作成したものは無効となります。

必ず遺言者本人が自分の手で書かなければなりません。

この例外として、相続財産目録については法改正により自書が不要となりました。

パソコン等で相続財産目録を作成したり、相続財産が特定できる書類の写し(たとえば預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など)を添付したりするなどの方法が可能となります。

この場合には、その添付するページごとに署名・押印が必要となります。

2日付の記載

「令和〇年〇月〇日」のように、作成した日付を必ず記入します。

和暦でも西暦でもどちらでもかまいません。

この日付は複数の遺言書が発見された場合に、最新の遺言書がどれなのかを特定できるようにするために必要になります。

そのため、「令和〇年〇月吉日」などのように日付が特定できない場合は要件を満たさなくなるためご注意ください。

3氏名の記載と押印

遺言書の最後に氏名を自筆で書き、押印します。

法的には実印まで求められていませんが、当事務所では紛争リスクを下げるためにも実印をお勧めさせていただいております。

自筆証書遺言書の記載例

以下にシンプルな自筆証書遺言の例を示します(本来は記載部分を自筆で書きます)

遺言書

私、新大阪 太郎は、私の全財産について以下のとおり遺言します。

1.私が所有する別紙1の土地および建物を、長男の新大阪 一郎(平成3年〇月〇日生)に相続させる。

2.私が所有する別紙2の預金を、長女の新大阪 花子(平成5年〇月〇日生)に相続させる。

3.私が所有する別紙3の株式を、妻の新大阪 綾子(昭和35年〇月〇日生)に相続させる。

令和7年5月10日

住所 大阪市淀川区〇〇町〇丁目〇番〇号

新大阪 太郎(印)

法務局での保管制度

2020年7月10日から、法務局での自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

法務局で遺言書を保管してもらうことで、以下のメリットがあります。

☑遺言書の紛失や偽造や破棄を防げる

☑遺言者が亡くなった後でなければ、親族でも遺言書の内容を閲覧できない

☑相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になる

☑法務局が形式的なチェックをしてくれる

☑通知によって遺言書の存在を相続人等に知らせてくれる

(自筆証書遺言書保管制度についてわかり易く解説)

自筆証書遺言作成時の注意点

1.法的要件を満たすこと

先述の3つの要素(①全文自筆、②日付、③氏名・押印)が欠けると無効になります。

また、パソコンで作成した本文は認められません。(財産目録除く)

2.内容を明確に書くこと

財産の特定は具体的に行いましょう。

例えば「預金」と書くだけでなく、「三井住友銀行△△支店 普通預金(口座番号:1234567)」のように特定できるように詳しく書きます。

3.修正は慎重におこなうこと

間違えた場合、二重線で消して訂正印を押すのではなく、新たに書き直すことをお勧めします。

訂正する場合の方法が法律で厳格に定められており、それを遵守しながら行う方が大変です。

後々のトラブル防止にもなります。

4.保管場所に注意

自宅で保管する場合、相続人が見つけられなかったり内容に不満な親族により改ざん又は破棄されるリスクがあります。

信頼できる人に保管場所を伝えておくか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しましょう。

実際にあったトラブル事例

事例1:日付の不備で無効になったケース

Aさんは自筆証書遺言を作成しましたが、遺言書に書いた日付を「昭和四拾壱年七月吉日」と書いていました。

Aさんの死後、この遺言書は日付が特定できないという理由で無効とされてしまいました。

自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法九六八条一項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。(出典:裁判所HP裁判例結果詳細 最判昭和54年5月31日)

事例2:署名押印を欠き無効になったケース

自筆証書遺言には遺言者の署名押印が無く、遺言書が入っていた開封された封筒には記名押印があったこの遺言が、自筆証書遺言として無効とされました。

(出典:裁判所HP裁判例結果詳細 高判平成18年10月25日)

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できたり費用を抑えられたりするメリットがありますが、形式や内容に不備があると無効になったり高齢者が遺言書を書く場合有効性について争いが起こるリスクがあります。

以下の点に注意して作成しましょう:

☑全文を自筆で書き、日付・氏名を記載して押印する

☑訂正する場合は、可能な限り書き直す

☑財産や相続人は具体的に特定する

☑保管場所に配慮するか法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する

少し面倒に感じるかもしれませんが、大切な財産を確実に引き継ぐためには、法的に無効にならない遺言書の作成が欠かせません。

不安な方は、遺言書作成サポート専門の行政書士に相談することをお勧めします。

遺言書は残された家族への最後のメッセージでもあります。

あなたの想いを大切な家族へしっかり伝えるための大切な書類です。

ぜひ、この記事を参考に遺言書の作成をご検討ください。

この解説は一般的なものであり、具体的なケースでは異なる取扱になる場合がございますのでご注意ください。

当サイトに掲載する内容については細心の注意のもとに作成していますが、当サイトの情報を利用したことによる損害の賠償に対して一切の責任を負うものではありません。

ご自身で行ったものについては自己責任となりますのでご注意ください。

行政書士は戸籍収集や遺言書作成のサポートができます

戸籍の収集や遺言書の作成をご自身でされる場合、意外と手間が掛かり面倒です。

またせっかく作成しても法的に無効なものだと意味がありません。

①遺言書を作成されるお客様の手間を減らし、②遺言書を作成される方の意思が正確に反映される遺言書作成をサポートいたします。

遺言書を作成しようかとご検討中の方は、遺言書作成サポート専門の新大阪サプール社労士・行政書士事務所をぜひご利用ください。

まずはお気軽にご連絡ください。

初回のご相談は無料です(30分)

お問い合せはこちらからどうぞ